Sie sind bestimmt wichtig, die Treiber im Digitalen, aber übertreiben Sie es nicht ein bisschen? „Wohl noch nie richtig gearbeitet?!“

So lautet die genervte Aussage eines mittlerweile Seniors, der selbst zu den digitalen Pionieren zählt. Schaut man sich einmal diese hier zufälligerweise französische Liste an ( Entsprechendes gibt es in Deutschland sicherlich auch), die wandlungsaffine Felder durch und nach Corona aufzeigen soll, fallen einem Punkte auf wie eine Notwendigkeit des lokalen Handels, sich digital anzupassen, eine angebliche neu entstehende Ethik der Wirtschaftsunternehmen oder auch das Ansteigen der Streamingdienste. Unmittelbar lebensnahe Themen wie beispielsweise Erziehung, Gesundheit oder Politik werden nicht erwähnt. Sie passen wohl nicht zum Portfolio des Anbieters.

In gelb: punktuelle Entwicklungen, grün = dauerhaft. Tendenzen, die für die ‚Welt danach‘ im Auge zu behalten sind. Es geht viel um Handel ….

Quelle: digimind.com

Haben die vorwiegend jungen Verfechter neuer digitaler Welten dergleichen drei lebensnahe Themen nicht in der Optik? Ganz offensichtlich haben sie mit ihrem Unternehmenshintergrund Digital Insights und Market Intelligence Tools im Gepäck, die Entwicklungen im Handel und der Mobilität evaluieren und hervorsagen sollen. Da gab es doch eimal ein Lied „So vain …“

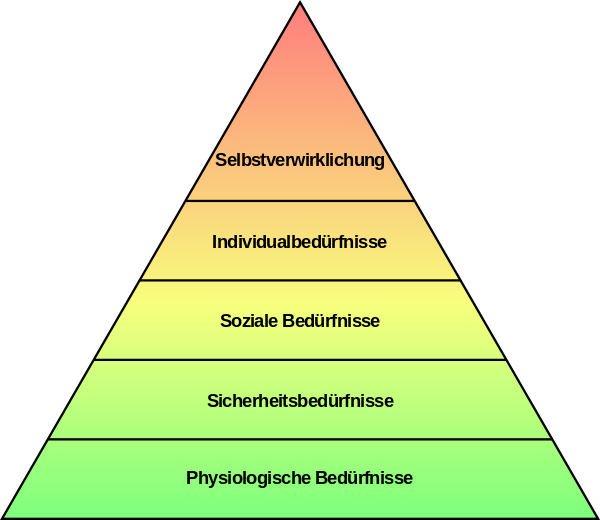

Man könnte sich einmal eine Maslowsche Bedürfnispyramide anschauen und von unten nach oben prüfen, inwieweit die einzelnen Felder durch den digitalen Wandel ‚bedient‘ werden können.

Die bekannte Pyramide ist eine Interpretation von Maslows Bedürfnishierarchie (wiki)

Schon alleine für die Stufe der ‚Selbstverwirklichung‘ braucht‘s nicht unbedingt Digitales und die vielen technischen Angebote lenken bestimmt von Grundbedürfnissen ab. Dem mittlerweile überbesetzten Begriff ‚NewWork‘ hat der Blog „Indiskretion Ehrensache“ mit der dahinter stehenden Digitalberatung kpunktnull einen längeren Artikel gewidmet und dem Titel „Größter Management-Fehler 2020: Der irrige Glaube an das Home Office„. Darin werden zahlreiche Defizite identifiziert mit Aussagen wie: Home Office wird eine Art des Arbeitens sein und nicht herkömmliche Formen ersetzen. Lang anhaltend ‚Off the office‘ zu arbeiten, schadet nicht nur der Gesundheit sondern kann sich auch negativ auf die Karriere auswirken. Die Unternehmenskultur leidet und neue Mitarbeitern haben große Schwierigkeiten sich in dieser Arbeitsform in einem Unternehmen zu integrieren. Home Office konterkariert zudem Millennial-Werte, denn deren Angehörige suchen Sinn in allen Teilen des Lebens und die Gemeinschaft.

Auch die F.A.Z. hat jüngst in einem Artikel mit dem Titel „120.000 € für zwei Emails am Tag“ geschildert, wie sehr ein Mensch aus der Wissenswirtschaft darunter leidet, dass er nichts zu tun hat und trotzdem gut weiterbezahlt wird. Der Fehler war beim Vorgesetzten zu suchen, bei dem entweder digitale Kommunikationswege nicht zum täglichen Habitus zählen oder meinte, Wichtigeres tun zu haben.

Spannend wird die Sache mit der Arbeit, wenn man einmal minutengenau Buch führt, was man als Erwerbslöhner in welchem zeitlichen Umfang tut, um seine Brötchen zu verdienen. Diese Mühe geben sich die allerwenigsten. Letztens bei einer Mitarbeiterin gesehen, dass diese täglich eine Stunde damit verbringt – was durchaus nachvollziehbar ist – Emails zu lesen. Eigentlich müsste man einzelne Arbeitsschritte bestimmten Wertschöpfungsfeldern zuordnen. Ein Keylogger sprich Mitschreiber von Tastaturbefehlen wird das alleine nicht können. Bemerkenswert dabei ist, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, wie ihr Job detailliert definiert ist und was die wichtigsten Felder sind. Werden die einzelnen Jobtätigkeiten nicht eher nach den Kriterien aufgeteilt „Könnte den Vorgesetzten nicht gefallen“ oder „Man holt sich Kritik ein“?

„Der Mensch denkt …. „.

Vor einigen Monaten war von einem Zukunftsforscher und einem Mediamenschen zu lesen, dass, wenn wir im Herbst zurückdenken an die heftigen Coronazeiten und wenn Trump weg ist, uns ein anderer Umgang mit Konsum und Umwelt bleibt. Wie es aussieht, wird dem nicht so sein. Corona zieht sich hin, die zweite Welle ist wohl schon im Gange, und wenn es ganz schlecht läuft, passieren noch ganz andere Dinge. Es muss nicht das schwarze Loch sein, aber es könnten auch massive wirtschaftliche Katastrophen entstehen oder andere Konstellationen, die manche Digitaldenker nicht auf dem Monitor haben. Ein Großteil der Vorhersagen in den dargestellten Szenarien wäre obsolet. Dann geht es um ganz andere Dinge.

Andere Dinge in der Zukunft, das könnten solche Begriffe sein wie: mehr Nähe, Wärme und Gruppenzugehörigkeit, und hier kommt der gedankliche Brückenschlag zu dem Medium Radio: der große Radio Host Harry von Zell sagte schon vor Jahrzehnten: „Radio is the most intimate and socially personal medium in the world.“ In dem aufgezeigten Zukunftskontext hat es somit eine hervorragende Chance, nur wie Markus Langemann jüngst beklagte, ist derzeit „Radio ohne Eier„. Höchste Zeit, dass sich daran etwas ändert. Es gäbe gute Chancen mit neuen DAB+-Frequenzen und zwar national.